朝阳古城的文化底版——朝阳古城址历史文化扫描之三-文化朝阳

燕长城

辽博展出的钧窑莲花式钵,西胡素台村墓葬出土

寨寨营子城址

榆树林城城墙

扎寨营子古城址保护碑

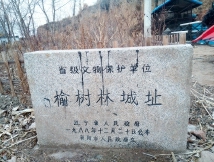

榆树林城址

朝阳地区的燕长城被列为第五批全国重点文物保护单位

古城址是文化的载体,仿若城市的底版,透过它,可以了解我们的历史和文化。历史遗迹和文物是时间的遗留品,又是时代的见证者,一个个印刻在朝阳土地上的古城遗迹,点亮了岁月更迭中的文明记忆,复现了这片土地上的先人智慧和历史经纬。并让沿着这文化印记继续前行的我们,愈加坚定、自信,不断以崭新的风貌投身到城市与乡村的发展建设之中。

张男 邸玉超

许多人看过陈凯歌执导的电影《荆轲刺秦王》,而从《史记》中我们可知,跟随名剑客荆轲一起刺秦王的秦舞阳就是秦开的亲孙子。这位少年义士,心怀“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的燕赵悲歌,以身许国。

《史记·匈奴列传》载:“燕有贤将秦开,为质于胡,胡甚信之。归而袭破走东胡,东胡却千余里。与荆轲刺秦王秦舞阳者,开之孙也。燕亦筑长城,自造阳至襄平,置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡。”

燕长城自河北省进入内蒙古赤峰市,再进入辽宁省建平县,向东蜿蜒而去,横贯建平县北部一段长55公里。

燕长城遗址于2001年6月25日列入全国第五批重点文物保护单位。2013年3月5日公布的第七批全国重点文物保护名单,将朝阳地区的燕至明长城全部归入第五批全国重点文物保护单位。

战国时期,朝阳地区属于辽西郡、右北平郡管辖。秦汉时,朝阳地区属右北平郡、辽西郡,柳城(今朝阳)成为辽西郡西部都尉治所。后被三郡乌桓据为统治中心,曹操北征乌桓曾挥师柳城,可见柳城在秦汉时期已成为东北重镇。

游目故城东

宋朝刘敞《晴日后园》诗云:“负暄空林下,游目故城东。世事见流水,岁华指飞蓬。”此刻,我们站在榆树林古城址上,依稀看见古城军民忙碌的身影,仿佛听见远去的鼓角争鸣。

榆树林城址,位于建平县榆树林子镇炮手营子村赵家店西台地上,紧邻村庄,当地人称“城子坡”。榆树林子镇炮手营子小学老师、作家李小梅领着我们详细走访了遗址,并一同向附近村民了解情况。城址离学校很近,出校门沿柏油路往西走约100米,就到了城址。

“榆树林城址”的石碑就立在柏油路基的北侧,石碑正面刻着:“省级文物保护单位榆树林城址辽宁省人民政府一九八八年十二月二十日公布朝阳市人民政府立”,石碑后面刻着:“汉代城址,土筑。现存西、北两城墙,西墙长130米,北墙长100米,存高2-3米。城内文化层1-2米,露出房址遗迹和陶壶、陶罐等遗物。此城位于汉长城转角处,与四周山顶墩台遥遥相望。”

石碑后面,20米之外的一个灰白色土崖,是城墙遗址。土筑城墙,4米多高、长10多米的大土崖子,整段墙体呈黄土色,不规则,质地坚硬。崖下积累了经年坍塌的积土,上面长满了密密匝匝的蒿草,一丛丛野花开得异常灿烂。古城墙西侧是玉米地,长势良好。一条径曲把我们引领到遗址的最高处。上面面积不大,但很平整,种植着玉米。村民说,头几年种地,犁杖一过,就会翻出成串的铜钱,还有短剑、箭头。他指着北面说,那边遗址的城墙上,还有放箭的箭孔呢。沿着玉米地边缘继续往前走。只见北面的城墙比南面的矮一些,高约2米,崖面上很规则地布满了孔洞,饭碗大小,共有5层,间距不到一米,且层次分明,排列均匀规则。考古专家孙国平老师说,这不是放箭的箭孔,而是夯筑城墙时留下的支柱洞孔。

东侧那一面城墙,成了农民家的院墙。最后边的人家,在崖壁上挖了一个菜窖。我们进到菜窖,李晓梅用手在窖壁上一摸,满手是土渣,出来仔细一看,不是土渣,是腐朽的树木的粉末。

榆树林城址呈长方形,城墙由夯土筑成,西墙保存完好,高3-4米,宽18米,存长130米;北墙存长120米,存高2-3米,宽15米;东部因取土暴露墙体,夯层清楚,夯窝成排,东墙无存;城南部,因洪水冲蚀和村民取土毁掉部分。城内文化层1-2米,露出房址遗迹。有夹棍圆窝痕迹。地表有汉代陶壶、陶罐、筒瓦残片等遗物。此城位于汉长城转角处,与四周山顶汉代墩台址遥遥相望,组成了十分严密的防御体系,军事价值十分重要。

汉代的烽火硝烟早已消散,两千多年后的“城子坡”,是民居的炊烟袅袅,是公路的人来车往,是乡民的春种秋收。

废邑丛春草

宋代陆律诗云:“废邑丛春草,荒山入暮烟。昔贤不可作,开笥读遗编。”和诗人陆律一样,对于许多古代城址,我们一边脚踏实地去走访,一边“开笥读遗编”,通过史籍方志探寻了解。

春草丛生,庄稼覆地的达拉甲城址,位于建平县老官地乡达拉甲村南约500米的台地上。北距老哈河约1公里,东南为丘陵山地,南去约15公里为燕长城。

城为长方形,东西长340米,南北宽170米。城墙为夯土筑成,截面呈梯形。城墙呈鱼脊状,基宽15米,残高2-4米。西墙被水冲毁,其它三面保存较好,其中南墙中部有一道20余米长的缺口,当为城门遗迹。城内文化堆积保存完好,地表上散布绳纹灰陶板瓦、筒瓦和饰有绳纹、弦纹、划纹及素面灰陶盆、釜、罐、豆等器物残片,还有少量的红褐色陶片。根据城址中所见遗物确认,此城筑于战国时期。因该城与燕长城毗邻,当属长城线上的边防城堡。达拉甲城址于2000年被列为第五批辽宁省省级文物保护单位。保护范围:城内及城墙外墙基外20米以内。

2018年5月4日辽宁省人民政府公布第十批省级文物保护单位(长城类),朝阳地区的燕长城——北票段、燕长城——建平段、明长城——北票段均被列入保护单位。

同时列入省级文物保护单位的还有:

巴达营子城址,位于建平县国营热水畜牧农场巴达营子村北,距离黑水镇1.5公里。城为长方形,土筑,保存较好,高约3米,东西长280米,南北宽240米。城内西南角有一内城,长宽各80余米,北高南低,城墙存高约1米。出土文物有燕刀币、陶罐、陶盆、陶豆、陶瓮、陶板瓦等。1974年出土300公斤燕国明刀币。巴达营子城为战国时城址,也有可能是燕国的一座县邑。

燕长城——小五家城址,位于建平县北二十家子镇小五家屯西北。城方形,边长220米,残墙墙基宽8米,高2-3米。南墙中部设门,门东侧有土台;南与西两面城墙保存较完好,呈鱼脊形土岗。

燕长城——六合成城址,位于北票市台吉营子乡四合成村六合成屯东北100米。

燕长城——陈家窝铺城址,位于北票市台吉营乡四合城村陈家窝铺屯南300米。

燕长城——翟家营子城址,位于北票市北塔镇翟家营子村东10米。据相关人员实地调查,在翟家营子村(北塔镇政府所在地)南山北坡上,发现了一条比较清晰的土岗,这条土岗在南山上曲折向东穿行,在山之东坡下沿北塔镇至黑城子镇公路向东而去。

燕长城——北广富营城址,位于北票市北塔镇北广富营村西1000米山坡耕地。相关人员实地调查称:“长城自此向北过黑城子河至北广富营子村西侧之山南坡。此处为一处规模比较大的战国时期遗址,地表散布着大量的陶片。”

据北票市博物馆资料介绍,燕长城分“外线”长城和“内线”长城,“内线”长城在北票境内全长30公里。北票全市共发现燕长城连壁城址五座,烽火台九处,明显石墙二段。

在踏访大凌河、小凌河古城址其间,我们查阅了大量方志、史籍和地方历史资料,有文字记载的自古迄今的朝阳古城浩若繁星。但很多古城目前还没有考古发掘,因此城址遗迹的具体地点尚不明确。《凌源县志初稿》载:“新城。在徒河之西。晋永嘉中,鲜卑段氏所置县,慕容翰攻段疾陆眷,取其新城,其后慕容熙置青州治新城,即其地。新城在建昌县东,《方舆纪要》谓在徒河之西,考徒河在今锦州府之西北,而新城更在其西,当在县界,今无考。”“蓝旗营子城基。自哈拉桃花图东北行五十里蓝旗营子,距三座塔九十里,有城基一处。东西南北各长一百二十五丈,围圆计三里。有四门基址。名则无可考焉。”

《塔子沟纪略》记载:“包古老营子城基。自蓝旗营子东北行五十八里,有蒙古包古老者,住居于此,遂名为包古老营子。距三座塔一百四十八里,其地有城基一处。东西南北各长一百一十八丈,围圆不及三里。其城之名,则无可考焉。”

废邑有颓城

南朝诗人沈炯诗云:“空村馀拱木,废邑有颓城。旧识莫不尽,新知皆异名。”大雪节气刚过,我们踏访了西胡素台古城址。

西胡素台古城址位于建平县三家蒙古族乡西胡素台村土城子自然村东南约500米,当地人称为“城子里”。城址在老哈河右岸的一处河川地上,东约500米即叶柏寿通往太平庄的公路,西约百米为老哈河支流小河子,北约2公里为半拉山,东北4公里为大黑山,东南1.5公里为荷包山。古城四周地势平坦开阔,远处群山环抱。1981年五六月间,考古工作者在建平县考古调查时,分别调查了西胡素台村和万寿乡(今万寿街道办事处)扎寨营子村附近的两座西汉古城址。

西胡素台古城址基本呈方形,方向正南北。城垣轮廓尚依稀可辨,长、宽均为300余米。城墙为夯土筑成,现仅残存东墙一段约有十余米,其余多已成为耕地。城门情况不清楚。城址北面经河水多年冲刷已形成高出河床约6米的断崖。从断崖处观察,古城下的灰土文化层厚约三四米,内含有夏家店下层文化的罐式鼎足,以及夏家店上层文化的陶器口沿、器耳等,可知这里有早于汉代的堆积。断崖暴露的城址北墙系黄褐色粘土夯成,现厚(高)约3.5米,夯层清晰,尚遗有圆形夹板时插棍窝痕。

城址地表及四周断崖处散布有西汉时期的陶盆、罐、瓮、豆残片及筒瓦、板瓦等。其中建筑材料居多,以板瓦为主,也有筒瓦。板瓦多为外饰绳纹、内拍方格纹,筒瓦则多为外饰绳纹、内拍布纹。1975年秋,当地村民在城址北墙附近搞农田基本建设时,曾在断崖土层内发现汉代“安乐未央”圆瓦当一件,现藏辽宁省博物馆。瓦当边轮已残,现存直径16厘米、当厚2厘米。当面中心圆孔突凸,双线圆形规范,四分扇面以三线界格区分,两侧引向边轮的一端均作卷云形。扇面内有“安乐未央”四字,阳文,隶书,右环读。瓦色青灰,当背似经削平加工,较平整。另外,近年来在城址及附近曾出土燕刀币、布币、汉半两钱、五铢钱、铜镜等。城址附近分布有汉代瓮棺墓群。

《建平县志》载:“将台子遗址,位于建平县三家蒙古族乡西胡素台村土城子东台地,人称‘将台子’。遗址东隔一段凹地,坡度大但较规整,与山丘相连。北面隔沟是一块台地,再北是大黑山和半拉山,西距老哈河约1公里。遗址高出村庄地面20米,边长约110米。遗物有亚腰石斧、圆柱形石斧、梯形石铲等。陶器有夹砂绳纹褐陶罐等。1981年10月,被列为县级文物保护单位。”“将台子遗址”和“城子里”城址应该是一处吧。

建平县在西汉时大部分地区归右北平郡管辖,西胡素台城应该是右北平郡下属的一座县城。《朝阳市志·第三部》载,“其中城子里遗址是西汉右北平郡下属的薋县”。

辽宁省文物考古研究所研究员李宇峰先生所撰(梅华全执笔)《辽宁建平县两座西汉古城址调查》一文指出:“我们认为西胡素台古城址出土‘安乐未央’圆瓦当一事亦较重要,该城址亦具备县城一级的规模,初步推测应当是右北平郡下属的一座县城址。考古调查的结果也与史书失载的西汉右北平郡尚未确指的四县情况基本吻合。因此我们倾向认为:西胡素台古城址应是失载的廷陵、薋、平明、聚阳四县之一。至于到底是哪座县城,新近王绵厚同志撰文(《两汉时期辽宁建置述论》)论证该城地近右北平郡北部边塞、扼守着郡治(黑城子)东北的老哈河通道,认为是都尉治薋县之所在,我认为:尚待进一步工作和新的考古材料的印证。”

辽宁省博物馆原馆长王绵厚先生《两汉辽宁建置论述》文章称:据《汉书·地理志》载,“薋,都尉治。莽曰裒睦。”从《汉志》看,右北平郡只有一个都尉治在薋县,证明薋县在右北平郡内的军事重镇意义。以右北平郡所处边郡的地理条件看,这唯一的“都尉”重镇,应处在屏障都城北境的重要交通与关隘之地,为北拒匈奴左部的要镇。据1981年辽宁省考古工作者调查,在建平县老哈河东岸的西胡素台村发现有古城址。综合考核西胡素台古城的地理条件,其地处右北平郡的东北,东傍努鲁儿虎山,西临老哈河干流,古今均为沿老哈河谷道而北出边塞通向草原的襟要重镇,加上城地内遗物丰富而时代特点明确,与右北平郡前汉时的“都尉”重镇“薋县”诸条件相合。

纤纤城角草

宋代董嗣杲诗云:“蟒气缠荒塔,萤光出废池。纤纤城角草,应是得春迟。”早春时节,我们踏访了建平县扎寨营子城址和张家营子城址。

扎寨营子城址,位于建平县万寿街道办事处扎寨营子村土城子村民组东北150米,紧邻民居。地处牤牛河西岸的低洼台地上,南面有一条季节性小河,城址西30米即叶柏寿通往太平庄的公路,四周比较开阔平坦。

城址略呈长方形,南北长约200米,东西宽约120米。城垣轮廓基本清楚。城址四周城墙已于上世纪70年代平整土地时损毁。现北部仅残存一处墙体,高约2.5米,宽5-6米,长约10米。城门痕迹已不明显。城墙为黄黏土夯筑,夯层清楚,从上至下共分五层,夯层厚度7-12厘米不等。周围断壁多见灰坑,文化层较深。城墙内含有夏家店下层文化灰陶绳纹加划纹陶片。城内地表散布有外粗绳纹内方格纹板瓦、布纹筒瓦、凸弦纹泥质灰陶罐、素面泥质灰陶豆,以及花纹砖、残瓦当等汉代遗物残片。还在附近出土有燕国刀币、布币、汉代五铢钱、铜镞、铁铧、铁釜、钁等。

考古人员采集的标本有,建筑材料类:卷云纹残瓦当,有的瓦当上面涂有红彩;灰陶绳纹砖,长26厘米、宽13厘米、厚4.7厘米;花纹砖可分为两种,一种是龟形方砖(菱格纹),纹饰较浅,厚3.3厘米,另一种花纹砖为卷云纹状花纹,类似半浮雕,厚4.2厘米。生活陶器类均为泥质灰陶,轮制,多为圆腹,平底。陶盆,口沿多为折唇;陶罐,圆唇短颈;陶瓮,平沿侈口肩部多饰方格纹,附加堆纹等;陶豆多为矮柄。扎寨营子城址是时代单纯的典型西汉城址。

张家营子城址,位于建平县张家营子乡张家营子村南,南距海棠河约百米,东距汉代长城线1公里。四周群山环绕,山峦起伏。城址地势平坦开阔,是建平通往敖汉必经之路,扼守古交通要冲。

城为长方形,东西长150米,南北宽120米。城墙为土筑,截面呈梯形,基宽约15米,残高2-3米,北墙和西墙破坏严重。城址内文化层堆积厚1.5米左右,在断层处暴露有灰坑、陶窑。地表上散布有许多灰陶板瓦、筒瓦残片,有草木纹、卷云纹、“万”字瓦当残片,有泥质绳纹、方格纹、菱形纹、素面灰陶片;器类有罐、盆、豆,还有铁器、铜钱等。在城址北部和东部约1公里处,各存有一处墩台遗迹。

张家营子城址为西汉时所建,是汉长城线上的守边重镇。1981年建平县人民政府公布为县级文物保护单位,1988年12月被列入第四批辽宁省保护文物单位。

宋代王铚诗云:“山川无古今,城邑有存废。梦寐涵碧亭,草间得遗记。”兴盛衰亡,是自然规律,兴亡继绝,是后人的期许,而传承复兴,则是吾辈义不容辞的责任与担当。

(来源:朝阳日报)